普段使っている日本語、実は違う意味かも?

あなたが何気なく使っている日本語、実はその意味を誤解しているかもしれません。言葉は時代と共に変化しますが、本来の意味を知ると「なるほど!」と感心することもありますよね。この記事では、誤解されやすい日本語を5つピックアップして、その意外な意味を解説していきます!これを知れば、会話でちょっとしたドヤ顔ができるかも?

1. 敷居が高い

誤解: 「入りづらい」「ハードルが高い」といった意味で使われがち。

本当の意味: 過去に不義理や失礼をして、その場所に行きづらい心理的な理由を指します。

エピソード例

友達から「敷居が高いからあのカフェは行きたくない」と言われたら要注意。おしゃれすぎて行きづらい、という意味では実は誤用なのです!この言葉の由来は、日本の家屋文化にあります。不義理をした人が、その家に足を踏み入れにくいという状況からきているのです。

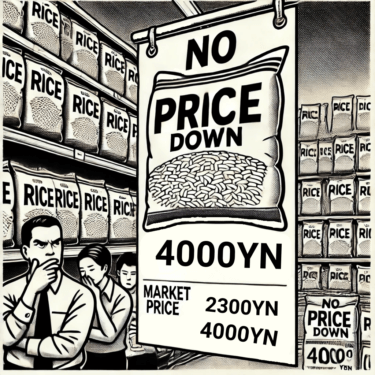

2. 姑息

誤解: 卑怯でズルいという意味と思われがち。

本当の意味: 一時しのぎの方法や暫定的な対応を指します。

エピソード例

「彼のやり方は姑息だ」と批判的に使われることがありますが、本来はニュートラルな言葉。医療用語の「姑息療法」という表現でも使われ、症状を和らげるための一時的な対処を意味します。日本語って奥深いですね!

3. 破天荒

誤解: 常識を破る、豪快な行動を指す言葉。

本当の意味: 誰も成し遂げていないことを初めて成功させる、ポジティブな意味。

エピソード例

「彼女は破天荒な性格だ」と言うと、無茶苦茶な人というイメージになりますが、本来は「偉業を達成した人」を称える言葉でした。唐の時代に官僚試験で誰も合格しなかった基準を初めてクリアした人物を指したのが由来です。現在の使い方は本来の意味からかけ離れているんですね。

4. 檄を飛ばす

誤解: 怒りながら指示を出すというニュアンス。

本当の意味: 人々を奮い立たせるために、自分の意見や考えを広めること。

エピソード例

部活の監督が「もっと頑張れ!」と怒鳴るシーンでよく使われますが、実際には誤用。本来は自分の考えや志を人に広めて共感を得ることを意味します。戦国時代の手紙や、現代のスローガンに通じる言葉です。

5. 情けは人のためならず

誤解: 「人に情けをかけるとその人のためにならない」という解釈。

本当の意味: 他人に親切にすることは巡り巡って自分に返ってくる、というポジティブな意味。

エピソード例

「情けは人のためならず」という言葉が誤解されやすい背景には、現代の日本語の感覚が影響しています。本来は「善行をすれば自分も良い結果を得られる」という人生訓の一つ。この言葉を誤用している友達がいたら、そっと教えてあげてください!

まとめ: 日本語の奥深さを楽しもう!

普段何気なく使っている日本語にも、意外な歴史や背景が隠れています。本来の意味を知ることで、日常の会話がちょっと楽しくなるかもしれませんね!ぜひ、この記事で得た知識を友達や家族にシェアして、日本語の奥深さを一緒に楽しみましょう!