日本の街中で見かける長蛇の列。その多くが人気ラーメン店の前に広がる光景です。「なぜこんなに並ぶの?」と疑問を持ったことがある方も多いでしょう。実は、この行動には心理学的な背景が深く関係しています。この記事では、その理由を解明し、列の謎に迫ります!

目次

1. バンドワゴン効果:みんなが並ぶから自分も並ぶ

「人気があるものは良いものだ」という心理が働く現象をバンドワゴン効果と呼びます。

- どうして起きるの?

人は他人の行動を見て、自分の選択に自信を持とうとします。特にラーメン店のように味のクオリティが目に見えない場合、行列そのものが「この店は美味しい」という確かな証拠に感じられるのです。 - 例: 知らないラーメン店が2軒並んでいて、片方に行列ができている場合、多くの人が自然と列のある店を選びます。「みんなが選ぶなら間違いないはず」と考えるからです。

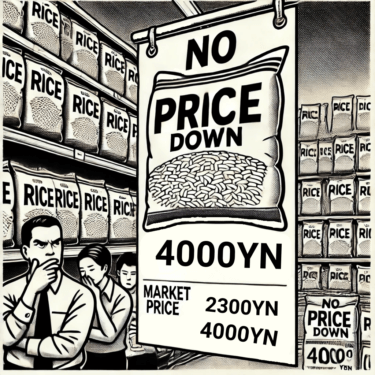

2. 希少性の原則:並ぶことで価値が高まる

心理学の基本原則の一つに希少性の原則があります。「手に入りにくいものほど価値がある」と感じる心理です。

- ラーメン店での例:

限定メニューや数量限定の特別なラーメンがある場合、さらに行列は伸びます。「今しか食べられない」という感覚が、並ぶ意欲をかき立てます。 - 面白い事例:

東京の某ラーメン店では、週に1回だけ提供される特別なスープがあり、その日の行列は通常の2倍になるとか!

3. 社会的証明:人が集まる場所は正しい選択

社会的証明とは、多くの人が支持しているものを「正しい選択」と捉える心理現象です。

- ラーメン店での応用:

特に初めて行くエリアでは、ネットの口コミよりも現場での行列が信頼されやすい。「この場所で迷ったら、行列のある店を選べば間違いない」という考えが自然に働きます。 - 文化的背景:

日本人は「和」を重視する文化を持ち、集団行動への適応が高いと言われます。そのため、行列が正しい判断基準として受け入れられやすいのです。

4. 「行列の味」が生む錯覚:行列に並ぶ=期待値の上昇

行列に並ぶこと自体が、味の期待値を引き上げます。これを心理学ではプラシーボ効果に近い現象と説明できます。

- なぜ?

長時間並んで得たラーメンは、それだけで「努力に見合う価値のある味」として記憶されやすいのです。 - 実験データ:

同じラーメンを「行列に並んで食べた」と「すぐに座って食べた」場合、前者の方が「美味しい」と感じる人が多かったという研究結果があります。

5. エンターテインメントとしての行列

ラーメンの行列に並ぶ時間も、ある種のエンターテインメントとして楽しまれています。

- 仲間や家族との会話の場:

並びながら次のラーメンの感想を予想したり、友人と話し込んだりする時間も楽しみの一部。 - SNS映えの要素:

行列に並ぶ光景や限定メニューの写真をSNSに投稿することで、共感や反応を得るという「行列を楽しむ文化」も広がっています。

まとめ: ラーメン行列は心理戦だった!

行列に並ぶ行動には、以下の心理的要因が関係しています:

- バンドワゴン効果:みんなが並ぶから自分も安心。

- 希少性の原則:数量限定が並ぶ意欲を高める。

- 社会的証明:行列=正しい選択。

- プラシーボ効果:並んだ分だけ美味しさも増す。

- エンターテインメント:行列を楽しむ文化。

次回ラーメン店の行列を見たときは、この心理戦の裏側を思い出してみてください。「並ぶ価値がある」と思った瞬間、あなたもこの心理にハマっているかもしれません!